2021年最後の演奏会はアーベントフィル、ヤナーチェクのシンフォニエッタでした。

アーベント・フィルハーモニカー 第26回定期演奏会

- 日時

- 2021年12月30日(木) 開場14:15 開演14:30

- 会場

- 国立オリンピック記念青少年総合センター 大ホール

- 入場料

- 無料 全席自由

- 曲目

- ニコライ・リムスキー=コルサコフ / 交響組曲『シェヘラザード』 作品35

- ニコライ・リムスキー=コルサコフ / 歌劇『ムラーダ』組曲

- レオシュ・ヤナーチェク / シンフォニエッタ

- 指揮

- 小柳英之

ほかにはない情報が、ここにはある(かも)。

2021年最後の演奏会はアーベントフィル、ヤナーチェクのシンフォニエッタでした。

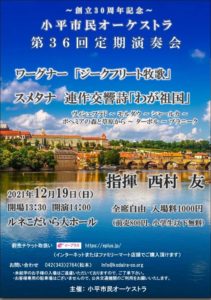

12月19日は小平市民オーケストラにエキストラとして出演しました。

11月22日は知人が複数人出演しているISPの演奏会に行ってきました。

2019年12月22日は、エキストラ奏者として小平市民オーケストラの演奏会に出演してきました。

Hynemos Wind Orchestra 第11回定期演奏会のあった翌日、4月21日にも本番があり出演してきました。武蔵野室内合奏団の第17回定期演奏会です。

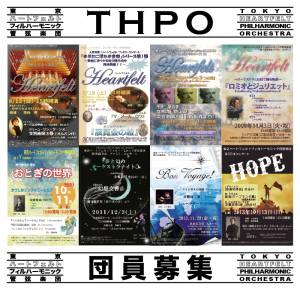

3年前から参加していて、今回で4度目の参加となる東京ハートフェルトハーモニック管弦楽団(THPO)の、第12回公演に向けての練習が先週から始まりました。

今回も魅力的な曲目を取り揃えているのですが、弦楽器のメンバーはまだ人員が足りないようです。そこで、メンバー募集の意図も込めて、私が参加しているこのTHPOという団体をちょっと詳しく紹介してみようと思います。

THPOの公演の特徴の一つが、司会者による演目の進行、そしてコンセプト重視の選曲でしょう。過去何回かの演奏会の曲目を並べてみましょう。

それぞれの演目、演奏会毎に設けられたテーマに沿いつつ、クラシックに馴染みの無い方でも楽しめる構成になっています。

またこれらの曲を紹介しつつ、曲の世界へと観客を誘うのが、司会者の存在です。単なる曲紹介や見どころ紹介でなく、作曲家の意図した中身、曲に出てくる登場人物になりきったナレーションなどで、演奏会を盛り上げます。第9回演奏会の「幻想交響曲」では曲に出てくる『ある芸術家』になりきり、女性に想いを寄せ、最後には地獄に落ちてしまう、ロマンチックかつグロテスクな役柄を演じてくれました(その時のブログの記事)。

このように、クラシック音楽に馴染みのない方にもお楽しみいただける」というコンセプトなのがTHPOです。なお奏者にとっては必ずしも易しい曲ばかりではなく、第8回演奏会のシンデレラなどはかなり鬼畜な曲だったとか。次回第12回演奏会の「青少年のための管弦楽入門」も、奏者にとっては入門どころかかなりハイレベルな技量を求められる曲です。

ところで、自分が初めてTHPOを知った第7回演奏会で、鑑賞したあと自分はこのように書いています。

あとこの「THPO」というオーケストラ、どういう経緯で結成されたのかプロファイルを見ると、こんなことが書いてある:

音楽を通じた社会貢献を主眼として2005 年に指揮者の西谷亮を中心として設立。音楽による地域社会活性化、低年齢層への音楽文化定着、音楽に触れる機会を持つことが困難な方々への積極的アクセス等を団の活動方針とし、非営利を前提として、高品質な音楽体験を提供することを目的としているアマチュアオーケストラです。

・・・うーん、なんだか一歩間違えると宗教団体っぽいのが、いささか気になります。ただ、理念自体は悪くないし、今日聴いた限りでも技術は非常に高かったので、これからも頑張ってほしいですね。

「宗教っぽい」というのは些か言いすぎだけれども、生い立ちがよくわからないのはそうかもしれません。

創設された2005年の時点では、THPOはメンバーの半分がプロ、半分がアマチュアというセミプロのような団体だったようです。詳しいことは私もよくしらないのですが、セミプロという団体方針での運営はまあり上手くいかず、団体が存続の危機に陥ったとか。その状況を、現在の団長などの人達がアマチュア・オーケストラとして組み立てなおし、「親しみやすいクラシック音楽」というコンセプトで再スタートしたそうです。第1回公演から第6回公演までは年2回公演、その後は年1回のファミリーコンサートのみという履歴は、団体のそういった経緯もあるのでしょう。

現在の団員の構成は、3名ほど「プロ団員」が参加していますが、ほとんどは(私のような)社会人や大学生などのアマチュア奏者ばかりです。多くは大学オケを卒団したメンバーで、東京理科大学とか国際基督教大学(ICU)とか上智大学とか東京工業大学が多いようです。

団長や財務などの運営チームは通年で演奏会の企画などを行っていますが、奏者については演奏会毎に募集をかける形を採っています。かかる費用も演奏会ごとの費用(毎回おおよそ2万円ほど)の他には、団費のような活動費用はかかりません。

今年10月に行われる第12回公演については、管楽器のパートは全てメンバーが決定しています。しかし弦楽器はどのパートもまだ募集中で、参加メンバーの人づてでは確保しづらい状況のようです。

もし弦楽器の方で秋季の予定が空いていて、こういったちょっとおもしろい企画モノの演奏会に興味がある方は、是非とも以下のページからコンタクトしてみてください!

第10回コンサート出演者募集中!となっていますが、第12回演奏会も同様のパートを継続して募集中です

b4logは、本日2013年2月11日、をもちまして開設から10周年となりました。これは2003年にinfoseek iswebのレンタルスペース内に立ち上げたウェブサイト「日本七生」から通算しての期間です。

ものすごいネットで注目されているわけでもないし、最近は更新も滞りがちなb4logではありますが、曲がりにも十年一昔、それなりにウェブサイト運営を続けられてきました。そして、Geekなぺーじとかシロクマの屑籠とかとある青二才の斜方前進とか24時間残念営業とかで「ブログ論」とか語られるのがちょっと流行りらしい。

そこで私B4たかし、僭越ながらb4logの運営について、この10年を振り返ってみたいと思います。ただ、ブログ論とかそんな御大層なのは書けないので、あくまで運営方針というか、どんな心持ちで行なってきたか、ということを書いておこうと思います。